曾经的“未来” 2020,科幻电影中的年份来了

日历倏然翻到了2020年。不管人们怀着什么样的心情,或是对旧年的不舍和怀念,或是拥抱21世纪第三个十年的喜悦和欢欣,抑或是对时光飞逝的感慨和踌躇,20

日历倏然翻到了2020年。不管人们怀着什么样的心情,或是对旧年的不舍和怀念,或是拥抱21世纪第三个十年的喜悦和欢欣,抑或是对时光飞逝的感慨和踌躇,2020,这个科幻电影中的年份已然到来。在这个分割历史和未来的年代感十足的年份开端,人们更愿意站在纵向时间维度上去回望历史,审视现在和向往未来。

曾经的“未来”来了

比起2018年和2019年的到来,2020年倏然跳到历史前台更加让人措手不及。在人们的印象中,以往那些“总把新桃换旧符”的时间轮转虽然也让人心生感慨,但感慨大多停留在“逝者如斯”的层面。而2020年,在过往人们的印象中曾经是一个象征遥远未来的符号。未来怎么会真正到来呢?就在世人一如既往蹉跎在时光的泥淖中时,代表不可能抵达未来的2020来了。是的,我们已经生活在了曾经是未来的时光中。

“70后”说,小时候学习过一篇优秀作文叫《我盼望1985》;“80后”说,少年时代在全社会都热切盼望《我的1997年》的氛围中度过;至于“90后”,印象更深的则是尽管荒唐却仍有一些人信仰的“世界末日”2012。几代人写过的作文中,那些直插云霄的摩天楼、头顶呼啸而过的飞行器、温柔可靠的机器人保姆和有一万种味道的代餐营养液,开头总是千篇一律的“在遥远的2020年”。这些年,我们唱着艾敬的“1997快些到吧,和他去看午夜场”,唱着罗大佑“等遍了千年终于见你到达”的《恋曲2000》,甚至还在回味着2008年的《我和你》。就在与时间的你来我往中,这些熟悉的想法、歌曲和句子都已经被2020年毫不留情地裹挟到历史中了。

不妨在更长的历史纵深的时间轴面上来审视时间长河中的2020年。一千年前的1020年,53岁的宋真宗赵恒在位20多年,北宋王朝正处于繁盛时期。这一时期,这个地球上的城市还是一片黑暗,只有中国的城市灯火辉煌、光明灿烂。全世界只有北宋王朝有人口超过100万的特大城市,并且已经出现了有药局、慈幼局、养济院、漏泽园等福利设施。这一年,范仲淹31岁,包拯21岁,欧阳修13岁,苏洵11岁,司马光和曾巩刚过周岁。

一百年前的1920年,中国尚处于混沌之中。这一年,孙中山为《新青年》(劳动节专号)题写了“天下为公”四字;夏秋之际,济南成立了共产主义小组;梅兰芳自导自演的戏曲影片《春香闹学》《天女散花》在北京热闹上演。

十年前的2010年,中国成功举办了上海世博会,第二颗探月卫星嫦娥二号成功发射,电影院中上映了《让子弹飞》《山楂树之恋》《志明与春娇》等一批口碑电影。

不知道千年前、百年前以及十年前的人们曾经如何幻想和编织2020年的世界。不管会不会在历史上留下浓墨重彩,2020年已经从未来变成了现在。

想象中的2020

在过去的影视和文学作品中,人们不止一次地想象过2020年和今天的世界是什么样子。

1927年上映的电影《大都会》中,人们想象了2000年前后人类被分为两个阶层,生活在两个截然不同的世界的样子。电影中的一个场景是2026年,人们已经可以进行“视频通话”。这项如今看起来平凡不过的科技功能,寄托了当时人们对未来世界的大胆想象和探索。实际上,早在2006年,人类就已经实现了视频通话,比电影中想象的还要早20年。而在电影《V字仇杀队》中出现的“人脸识别”技术,今天也广泛应用在普通人的生活和工作中。

1982年上映的电影《银翼杀手》,影片开头赫然出现的时间是2019年11月。这部电影在中国台湾的另一个中文译名就是《2020》。电影中的人们对人工智能、智能家具、视频通话、电子广告大屏等这些科技产品早已司空见惯。其实在上世纪80年代初,现实中大部分城市商业中心的广告牌还是由喷绘布、亚克力等组成的“静态画面”,科技产品尚处于萌芽阶段,但电影已经预言了21世纪都市中布满电子屏幕的摩天大厦,霓虹灯装饰的小巷乃至雾霾密布的天空。

美国电影《明日边缘:外骨骼机甲》故事设定的时间正是2020年,男女主角都是人类阵营对抗外星入侵的士兵,他们最重要的装备是一套集提速、射击、保护等功能于一体的外骨骼机甲。事实上,2012年美国就开始对最新研发的外骨骼进行测试,这种设备可以让士兵们在负重90公斤的情况下,依旧能够丝毫不受影响地在任何地形中快速前进。

更有趣的是,1988年有一部日本动漫《阿基拉》,神预言了2020年东京将第二次承办奥运会。

如果说近现代电影中人们对未来的想象依托于已经出现的科技萌芽,那么更早之前的人们对未来的想象更加依托纯粹的想象力。比如东晋王嘉编写的神话志怪小说《拾遗记》,描绘了秦始皇时代有来自“宛渠国”的远客来访,他们乘坐的交通工具是海螺型的“潜水艇”。唐代志怪著作《酉阳杂俎》中记录了当时人们对月亮的想象:“月势如丸,其影,日烁其凸处也。”想象了月亮表象是起伏不平的,月亮上的光线也确实是太阳光对凹凸面的照射形成。这些虽然是古人对未来和世界想象的吉光片羽,却神奇地切合了客观世界的真实和科技发展的历史与未来,闪烁着智慧的光芒。

今天以后的未来

客观地说,从古代到近现代的文学或者影视作品中,人们都对未来世界进行了无数想象和编织,但是如上文中举例所说,能“言中”的毕竟是少数。大多数科幻电影中的场景并没有实现,但是科技的迅猛发展依旧令我们惊叹。

英国科幻作家阿瑟·克拉克创作过一篇科幻小说《2001:太空漫游》。只看小说标题就知道,我们现在已经过了影片中所提到的年代。然而片中所描述的一些情节,比如建立月球基地、宇航员飞向木星等我们如今仍然没有实现。

在2002年上映的电影《时间机器》中,主角亚历山大是来自19世纪英国的穿越者身份,在2030年的纽约稍作停留。他惊讶地发现,那时人们所热衷谈论的是关于在月球上建立新殖民地的雄伟计划,以及在月球低重力状态下的高尔夫球比赛。尽管距离2030年还有十年的时间,人类对月球的探索也有了实质性的进展,但是“月球殖民”大概仍是遥不可及的未来。

2020年,世界并没有像《银翼杀手》里一样变得“赛博朋克”,车还是不能在空中行驶,复制人没有出现,乌托邦建筑和全息投影只掀开了一小角面纱;城市以外不是沙漠,人工智能代替不了爱人,也没法随便买张机票飞去火星。地球没有迎来外星侵略者,人类甚至没有确认其他星球上有生命迹象。2112年,拥有无限神奇力量的哆啦A梦可能也不会诞生。人们想到但是尚未实现的事情还有很多,所以人类依然在努力,为了更接近未来一点儿。

在另一部分人眼中,未来也未必就是这般美好。瑞典插画师西蒙·斯塔伦海格的科幻绘画作品描绘了世界未来的样子。这些作品看上去离现在没有过去多久,因为画中还留有一些大家熟悉的事物,但可以肯定的是,已有了新的生命与文明。在混沌的大气中,太阳露不出清晰的颜面,巨大而斑驳的卡通动物被随意弃置在沙漠中,机械与废墟,不明的科技与不明的生物,令人想知道地球到底经历了什么。这也犹如科幻电影《后天》《流浪地球》中的想象,未来世界未必是鸟语花香、瓜果满地、空气澄净、路不拾遗,很大可能是人类要为了继续在地球上生存下去而付出无限努力。

一百年以后、一千年以后的人类回望今天我们对未来的想象,不知是荒唐还是真实?或许正如约翰尼·德普在《加勒比海盗》中说“世界一直在变,不变的只有我们”。(新时报记者徐敏)

- 跨年晚会收视排名出炉!湖南卫视第一央视第二,你看了哪个?2020-01-012019年12月31日晚,跨年晚会收视率排名出炉。湖南卫视跨年晚会以3.8%的直播关注度和23%的市场占有率勇夺第一桂冠,央视排第二,东方卫视和江苏卫视位列二

- 跨年晚会收视排名出炉 湖南卫视第一 谢娜登上微博热搜2020-01-012019年12月31日晚,跨年晚会收视率排名出炉。湖南卫视跨年晚会以3.8%的直播关注度和23%的市场占有率勇夺第一桂冠,央视排第二,东方卫视和江苏卫视

-

- 漂亮就行!郭麒麟的择偶标准太真实 郭德纲:儿子开心就好2020-01-01近日,郭麒麟婚姻观再次刷新观众认知,艺人之间的婚姻问题,一直颇受观众的关注和猜测,郭麒麟性格比较直爽,多次告诉观众自己的婚姻观,而且每次回答都是不一

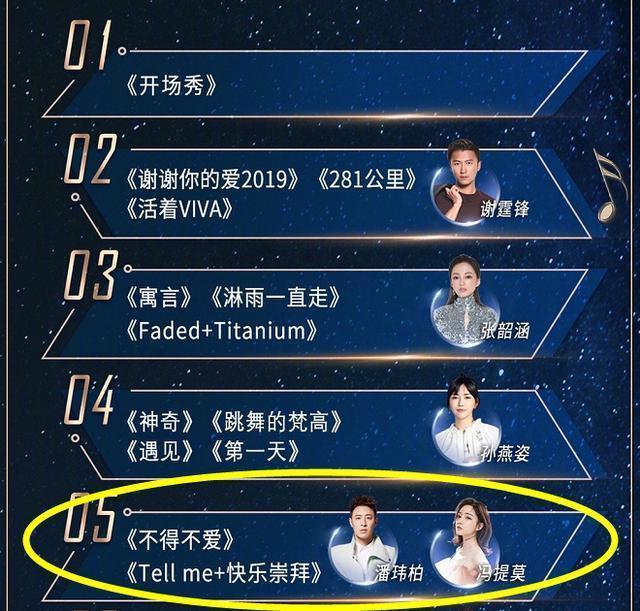

- 冯提莫潘玮柏合唱 网友:很有一线明星的范2020-01-01说起冯提莫,可以说是一个很特别的女艺人,娱乐圈和直播圈都有所干涉。不得不说的是,冯提莫最近又是登上了江苏卫视跨年演唱会的现场。我们都知道冯提莫

-

-

曾经的“未来” 2020,科幻电影中的年份来了2020-01-01日历倏然翻到了2020年。不管人们怀着什么样的心情,或是对旧年的不舍和怀念,或是拥抱21世纪第三个十年的喜悦和欢欣,抑或是对时光飞逝的感慨和踌躇,20

曾经的“未来” 2020,科幻电影中的年份来了2020-01-01日历倏然翻到了2020年。不管人们怀着什么样的心情,或是对旧年的不舍和怀念,或是拥抱21世纪第三个十年的喜悦和欢欣,抑或是对时光飞逝的感慨和踌躇,20 -

59岁钟楚红离开包装就不嫩了,素颜皮肤松弛的吓人,还说是少女?2019-12-31原标题:59岁钟楚红离开包装就不嫩了,素颜皮肤松弛的吓人,还说是少女? 其实很多明星他们的年轻的状态完全就是靠包装出来的呀,因为真实的皮肤根本就

59岁钟楚红离开包装就不嫩了,素颜皮肤松弛的吓人,还说是少女?2019-12-31原标题:59岁钟楚红离开包装就不嫩了,素颜皮肤松弛的吓人,还说是少女? 其实很多明星他们的年轻的状态完全就是靠包装出来的呀,因为真实的皮肤根本就 -

杨丽萍遮遮掩掩的,皱纹好多了还装嫩,高贵气质却装不出来!2019-12-31原标题:杨丽萍遮遮掩掩的,皱纹好多了还装嫩,高贵气质却装不出来! 杨丽萍算得上是一个非常的有自己的成就的一个艺术家了,她的作品还是比较的优秀的,

杨丽萍遮遮掩掩的,皱纹好多了还装嫩,高贵气质却装不出来!2019-12-31原标题:杨丽萍遮遮掩掩的,皱纹好多了还装嫩,高贵气质却装不出来! 杨丽萍算得上是一个非常的有自己的成就的一个艺术家了,她的作品还是比较的优秀的, -

舒淇素颜罕见曝光,皮肤蜡黄却很紧致,就是穿的过于普通了!2019-12-31原标题:舒淇素颜罕见曝光,皮肤蜡黄却很紧致,就是穿的过于普通了! 舒淇很多人都说她是一个非常有气质的女生。光看她外表有知道了,不算是那种长得非

舒淇素颜罕见曝光,皮肤蜡黄却很紧致,就是穿的过于普通了!2019-12-31原标题:舒淇素颜罕见曝光,皮肤蜡黄却很紧致,就是穿的过于普通了! 舒淇很多人都说她是一个非常有气质的女生。光看她外表有知道了,不算是那种长得非